2024年12月19日,我校新进地理教师冉明兰在录播室为师生们带来了一场喀斯特地貌的入门课分享。此次分享不仅展示了冉老师深厚的专业功底,也激发了学生们对地理学的浓厚兴趣。冉老师融合了酉阳本土的喀斯特地貌特色,将理论知识与实际应用紧密结合,为师生们带来了一场生动的地理课堂。她首先从喀斯特地貌的定义入手,详细阐述了喀斯特地貌的形成原因、基本特征以及影响。

一、以视频启航,明确教学目标

在课堂上,冉老师以一种别开生面的方式拉开了喀斯特地貌入门课的序幕。她首先播放了一则精心挑选的小视频,引导学生们初步认识喀斯特地貌的壮丽与神秘。紧接着,冉老师趁热打铁,明确提出了本节课的教学目标。她强调,本节课旨在帮助学生们深入了解喀斯特地貌的定义、表现形式以及影响,并通过酉阳本土的实例,让学生们将理论知识与实际应用相结合,提高他们的地理素养和实践能力。

二、探索喀斯特地貌的奥秘:定义、成因

随着课程的深入,我们踏入了喀斯特地貌这一自然奇观的定义与成因的探讨。冉明兰老师以其独特的教学风格,引领学生一同揭开喀斯特地貌的神秘面纱。她首先以生动的语言,将学生带入喀斯特地貌的形成过程,她不仅详细阐述了喀斯特地貌的形成机制,还巧妙地融入了学生们已掌握的地理知识和化学知识,引导他们主动思考,探究喀斯特地貌形成过程中发生的奇妙化学反应。

在探究过程中,冉老师以其敏锐的洞察力,总结了喀斯特地貌的形成条件,并巧妙地学以致用,鼓励学生们分享自己所知的中国喀斯特地貌典型分布区及其背后的原因。这一环节不仅加深了学生们对喀斯特地貌的理解,更激发了他们主动探索、积极分享的热情。

三、喀斯特地貌的多样表现形式

在课堂推进中,冉明兰老师引领我们深入探索了喀斯特地貌的丰富表现形式。她巧妙的从地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌两个维度出发,揭开了喀斯特地貌神秘而多彩的面纱。

首先,冉老师通过一系列精美的图片和生动的视频,展示了地表喀斯特地貌的壮丽景象。从广西桂林的奇山秀水,到云南石林的千姿百态,再到贵州兴义的喀斯特万峰林,每一处都让我们惊叹不已。她引导学生们仔细观察这些图片和视频,探究和总结地表喀斯特地貌的特点,如山峰林立、形态各异、溶洞遍布等。紧接着,冉老师又带领我们走进了地下喀斯特地貌的奇妙世界。她通过展示地下溶洞、地下河流、地下瀑布等景观的图片和视频,引导学生们思考这些地下景观是如何形成的,以及它们与地表喀斯特地貌之间的联系。

在探究过程中,冉老师不仅注重知识的传授,更注重引导学生们进行思考和总结。她鼓励学生们根据所看到的图片和视频,自主判断出喀斯特地貌的类型和特点。这一环节不仅锻炼了学生们的观察能力和判断能力,更激发了他们对喀斯特地貌的浓厚兴趣。

四、喀斯特地貌的双刃剑效应

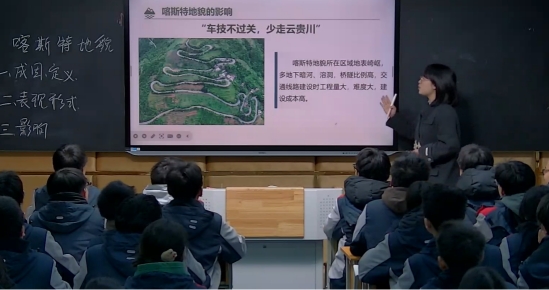

在这一章节的学习中,冉明兰老师以其深厚的专业知识和独特的教学视角,引领我们深入探讨了喀斯特地貌对人类社会带来的复杂影响。她运用了大量生动的图片和贴近生活的案例,从有利与不利两个维度,全面剖析了喀斯特地貌的多面性。

课程伊始,冉老师以“喀斯特峰丛山地为何既旱又涝?”这一引人深思的问题为引子,激发了学生们对喀斯特地貌区域特性的好奇心。她引导学生们从不同区域入手,辩证地分析喀斯特地貌在不同情境下展现出的独特面貌,并鼓励他们自主思考,探究其背后的自然规律。

通过深入讨论,学生们逐渐认识到喀斯特地貌对土壤、生态、农业等方面的深远影响。一方面,喀斯特地貌区土层浅薄,保水能力差,导致干旱频发;另一方面,由于其独特的地质结构,降雨时又易形成地表径流,导致局部洪涝灾害。这种“旱涝并存”的现象,深刻揭示了喀斯特地貌对农业生产的双重挑战。

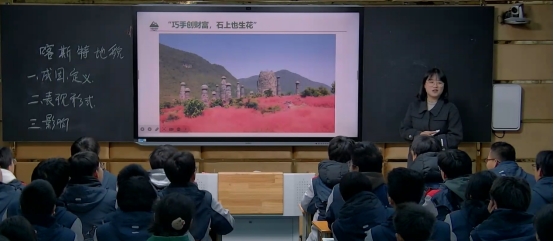

然而,喀斯特地貌并非全然不利。冉老师紧接着引入了酉阳丰富的旅游资源,通过展示喀斯特地貌的奇特景观和丰富多样的生态资源,揭示了其巨大的旅游价值。她指出,酉阳县凭借其独特的喀斯特地貌,发展起了蓬勃的旅游业,为当地经济注入了新的活力。

但与此同时,冉老师也客观地指出了喀斯特山区交通不便等不利因素。她结合酉阳县旅游业实际的发展情况,分析了交通瓶颈对喀斯特地区经济发展的制约作用,并引导学生们思考如何通过科技创新和政策支持,打破这一困境,实现喀斯特地区的可持续发展。

五、课后点评:地理组老师点评分析

在冉明兰老师喀斯特地貌课题结束后,地理组的教师们纷纷对其进行了深入的点评与热烈的讨论。其中,来自重庆一中、目前在我校支教的岳伟老师,以及山东东营来我校支教的宋俊勇老师,更是对冉老师的课题给予了中肯的评价。

此外,地理组的其他教师们也对冉明兰老师本堂课提出了宝贵的意见和建议。他们一致认为,冉老师的课题设计新颖、内容丰富,但在某些方面仍有改进的空间。例如,可以进一步增加与学生的互动环节,让更多的学生参与到课堂讨论中来;同时,也可以适当引入一些前沿的科研成果和实际应用案例,以拓宽学生的视野和知识面。

图/文:汪 荣 冉明兰