当抽象的地理理论遇上鲜活的自然景观,酉阳二中的传统课堂逐渐延伸至户外天地。2025年10月18日,我校高二地理组李永芳老师以一场秋雨里的野外实践教学,为学生打开了“读懂地表形态”的全新窗口。

一、打破课堂边界,秋雨里的“地理探秘之旅”

秋日雨天的校园里,不再是寻常的自然场景,而是成为我校地理教学的“露天课堂”。为破解学生对“地表形态的塑造”抽象知识的理解难题,李老师精心组织了此次野外实践,避开传统课堂的单向灌输,以“实地观察+动手实践+深度思考”的模式,让学生走出教室、触摸大地,在自然中探寻地理原理。

从学校周边的坡地岩层,到流水潺潺的天然溶洞,再到小河沟里的拦水坝群,三处考察点层层递进,分别对应“地质构造”“流水作用”“河流开发”三大核心知识点,既贴合本学期教材内容,又依托本地自然资源,让学生在熟悉的环境中感受地理学科的实用价值与独特魅力。

二、实践出真知,三大环节解锁 “地表密码”

(一)岩层间读懂“地壳运动”:手绘构造,深化认知

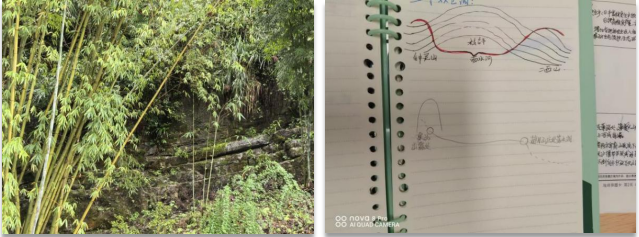

在坡地岩层露头处,雨水浸润让皱褶的弯曲纹理、断层的错动痕迹清晰可见。李老师结合实物讲解地壳运动对岩层的影响,将“水平挤压力形成皱褶”“岩层断裂位移造就断层”等抽象原理,转化为学生可直观观察的现象。

更让学生收获满满的是“动手绘图”环节:分组标注皱褶的核部、翼部,勾勒断层的断裂线与断盘,在笔尖与岩层的对照中,原本难懂的地质构造知识变得清晰易懂。不少学生表示:“亲手画出来才发现,原来课本上的示意图,都能在现实里找到原型!”

(二)暗河中探寻“流水魔力”:关联思维,贯通知识

李老师借眼前景象,系统讲解流水溶蚀与淀积的“魔法”——从雨水形成碳酸溶解石灰岩,到碳酸氢钙分解沉积形成钟乳石、石柱。更具巧思的是,李老师还将暗河与断层关联,讲解“断层处岩层破碎、透水性强,易被侵蚀形成河流”的逻辑,帮助学生建立“地质构造-水文景观”的关联思维,实现知识的融会贯通。让每一处景观都成为 “流水塑造地貌”的生动案例。

(三)拦水坝旁思考“人地关系”:现象分析,提升能力

小河沟里的拦水坝群,成为学生理解“河流梯级开发”的鲜活教材。李老师引导学生观察不同拦水坝上下游的水流速度的差异 ,理解水能开发不仅要考虑流量,还要考虑落差;并比较分析了最近几天河沟里流水的含沙量:降水强度小时,流水侵蚀搬运能力弱,河流含沙量小;降水强度大时,流水的侵蚀搬运能力强,河流含沙量大。

这一过程中,学生不仅掌握了“流速影响流水地貌”的原理,更理解了人类修建拦水坝“利用水资源、防灾减灾” 的智慧,学会从 “人地协调”的角度思考地理问题,实践分析能力得到显著提升。

三、育人成效显著,实践教学点亮成长之路

(一)知识学习:从“被动记”到“主动懂”

此次活动打破了“课本讲、学生听”的传统模式,让学生在实地观察中理解抽象知识。课后反馈显示,绝大部分的学生表示“对皱褶断层、流水地貌的理解更深刻”,实现了从“死记硬背”到“主动探究”的转变,教材第二章“地表形态塑造”的认知达成度大幅提升。

(二)能力培养:从“课堂练”到“野外用”

绘图实践、小组讨论、现象分析等环节,让学生的观察能力、动手能力、团队协作能力得到充分锻炼。学生在解决“如何准确标注断层部位”“为何断层处易形成河流”等问题时,逐步养成“从地理现象推导原理”的逻辑思维,实践应用能力显著增强。

(三)教学创新:从“守课堂”到“拓空间”

李老师带领的此次实践教学,为我校学科实践育人提供了优秀范例。它证明:身边的自然景观就是最好的“教材”,户外天地就是拓展的“课堂”。这种“理论+实践”的教学模式,不仅激发了学生的学习兴趣,更彰显了我校教师创新教学方法、落实“以学生为中心” 教育理念的担当。

四、未来可期,持续深耕实践育人沃土

此次“地表形态的塑造”野外教学活动,是让教材知识“活”起来,让实践能力“强”起来的典范,是我校推进“实践育人”的生动缩影,彰显了我校“实践育人”的教育初心。未来,地理组将进一步结合学科特点与本地资源,开发更多优质实践教学活动。

图文:冉红梅 李永芳

编辑:文洪浪

核稿:张黎虹 戴志强

初审:李朦

终审:高旭