为提升新教师教学能力,助力其快速成长,2028届语文组开展新教师入门课活动。刘一庆老师执教《虞美人》,带领学生深度品析经典词作,探寻词中“愁情”的深邃内蕴。本节课教学设计严谨、师生互动充分,展现出扎实的教学功底与良好的课堂驾驭能力,获得了众多老师的一致好评。

一、紧扣词眼,架构愁情脉络,巧筑问题链与知识网

课堂启幕,刘老师以“词眼”为切入点,通过富有启发性的提问,引导学生回顾已学诗词中的“诗眼”“词眼”,如《沁园春·长沙》《登高》《声声慢》等,自然过渡至《虞美人》的核心情感——“愁”。她并未止步于概念的讲解,而是巧妙搭建问题链,串联起杜甫《登高》中的沉郁之愁、李清照《声声慢》中的孤寂之愁,帮助学生初步建立对“愁情”的多元认知框架。在此基础上,刘老师布置意象分析任务,指导学生按照“提取意象—分析特点—关联情感”的步骤,自主探究词中情感脉络,并强调意象在诗词情感表达中的关键作用,强化了学生的文本解读能力与诗词鉴赏方法。

二、逐句析读,挖掘意象深意,尽显文本解读与板书之妙

在词句品读环节,刘老师注重通过意象剖析与背景拓展,引导学生体会词中情感的层次与深度。例如,解读“春花秋月何时了”时,她引导学生关注“春花秋月”的美好与易逝,并关联白居易诗句,深化学生对“时光流转、物是人非”的感悟;结合李煜从君主到囚徒的身世转折,使学生理解“往事”中蕴含的故国之思与个人悲慨。在分析“小楼昨夜又东风”时,她巧妙运用地理空间对比,引导学生体会“东风”作为“故国之风”的象征意义,进而理解词人思乡与亡国之痛的交织。此外,通过字词对比(如“应犹”与“依然”的辨析),她引导学生体味词人无法亲见故国的怅惘,深化对“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”中物是人非之痛的理解。

三、赏析名句,体悟愁之特质,彰显学生主体与课堂把控

针对“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”这一千古名句,刘老师从地理方向、水体特征等多维度展开引导。她指出“春水东流”暗合词人故国所在方位,强化了愁绪的指向性;并通过将“一江春水”与“冬水”“一潭春水”等进行对比,引导学生从“体量感、流动感、力量感”三个方面,体会愁绪的浩荡、绵延与永恒。学生在教师引导下积极思考,逐步构建起对李煜愁情特质的多层次理解,课堂氛围活跃,体现了以学生为主体的教学理念。

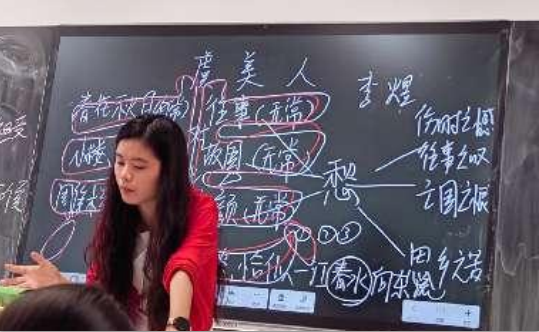

四、板书设计:逻辑清晰、意象与情感可视化

刘老师的板书设计成为本节课的亮点之一。她以“时序更替”与“人事无常”为框架,将词中意象分为“有常”(如春花秋月、东风)与“无常”(如往事、朱颜)两类,通过箭头明确指向相应的情感落点,如“伤时之憾”“家国之悲”等。这一设计不仅清晰呈现了意象与情感之间的逻辑关联,还通过对比强化了“永恒自然”与“变迁人事”之间的张力,使学生直观感受到李煜愁情的根源与层次,实现了抽象情感的可视化与可推导。

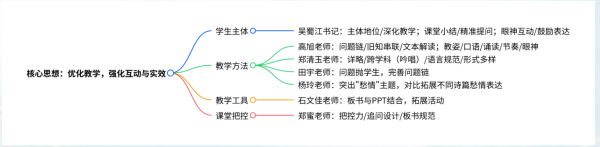

五、研讨反馈:肯定成效,指明提升方向

在课后的研讨中,语文组教师普遍认为本节课教学内容集中、解读深入,刘老师善于通过问题链、地理关联、字词对比等策略引导学生体悟情感,展现出较强的课堂把控与引导能力。同时,与会教师也提出若干改进建议,包括进一步优化课堂节奏与内容详略、加强朗读环节以深化情感体验、精炼教学语言、增强师生眼神交流等,为刘老师及组内新教师的后续成长提供了有益参考。

本次入门课不仅展现了刘一庆老师扎实的教学功底与文本解读能力,也体现了语文组在古典诗词教学中的积极探索与团队协作精神,为新教师的专业发展奠定了良好基础。

图文:杨玲 雷珊珊

编辑:文洪浪

核稿:张黎虹 戴志强

初审:李朦

终审:高旭