为深化对新教材的理解,突破运动学图像教学难点,我组于9月22日成功举行了以“深度理解`v-t`与`x-t`图像,提升学生科学思维能力”为主题的专题听评课活动。本次活动由重庆一中支教教师汪锐老师进行课堂展示,全组教师深入研讨,共同探索图像教学的有效策略,取得了良好效果。

一、活动主题与背景

运动学图像是连接物理现象与数学工具的桥梁,是培养学生科学思维(特别是模型建构和科学推理能力)的关键载体。在新课标背景下,如何帮助学生从“识图”上升到“用图”,并理解图像的斜率、截距、面积的物理意义,是本学期我组重点攻关的教学难点之一。

二、 课堂展示与亮点

本次公开课课题为《`v-t`图像与`x-t`图像的深度辨析》。主要教学过程如下:

1.高阶切入,直面困惑

汪老师并未从零起点讲授,而是开门见山,展示一组精心设计的“易错题”,暴露学生的前概念冲突,迅速将课堂焦点引向深度辨析。

2.巧用“问题链”,驱动思维纵深

课堂以一系列环环相扣的问题链展开:“两条图线的交点含义相同吗?”“为什么x-t图可以是曲线,而v-t图也可以是曲线?其本质区别何在?”“图像中的‘面积’为何有时无物理意义,有时却代表关键物理量?”这些问题有效引导学生超越记忆层面,进入比较、推理、论证的思维高阶区间。

3.对比辨析,构建网络:

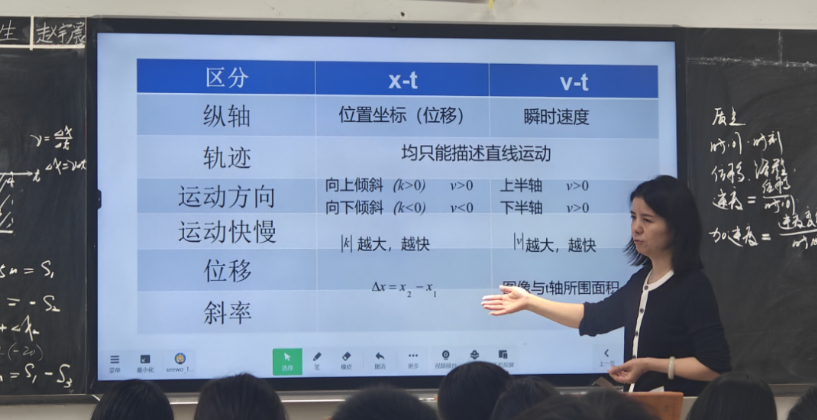

课堂核心环节采用“对比式教学法”。汪老师引导学生通过小组合作,在同一坐标轴下对比`x-t`图和`v-t`图在描述同一运动(如匀变速直线运动)时的异同点,自主构建知识网络,清晰区分了“斜率代表速度”和“斜率代表加速度”的概念。

4.注重“物理意义”的本源回归:

在整个教学过程中,除了落实对结论的记忆。汪老师还不断引导学生追问“这个斜率/截距/面积到底代表了什么物理过程?”,帮助学生更加深刻的理解图像的意义。

三、集体研讨与反思

课后,学科组长组织了集体评课。与会教师一致认为这是一节高水平的专题研讨课,并围绕以下方面进行了深入探讨:

1.成功经验:

教学设计逻辑性强:从定性到定量,从独立学习到对比辨析,层层递进,符合学生认知规律。

学生主体地位突出: 小组讨论、板演、互评等活动充分,给予了学生足够的思考和表达空间。

核心素养落实到位:整堂课紧紧围绕“科学探究”和“科学思维”展开,有效提升了学生的模型建构和推理能力。

2.可优化之处与反思:

时间分配可更优化:前半部分基础辨析用时稍长,导致最后用于处理复杂图像(如曲线运动`x-t`图)的例题练习时间稍显紧张。同时,可增加“错题”分析环节:建议在后续教学中,可引入学生在此专题上常犯的典型错误案例(如将`x-t`图轨迹误认为物体运动轨迹),进行集中剖析,防微杜渐。强化与数学知识的衔接:可进一步明确函数思想(一次函数、二次函数)与图像形状的关系,加强学科融合。

四、下阶段工作展望

本次专题教研活动为我组图像教学提供了宝贵范式和思路。经研讨,形成下阶段工作计划:

1.资源共建:各备课组参考本次公开课的成功经验,在本学期内完成“运动学图像”专题的教学设计、分层练习题集和典型错题库的共建工作。

2.教学应用:鼓励组内教师,特别是青年教师,在各自班级尝试并优化这种“对比辨析”的教学模式。

3.持续研究:将“如何利用图像教学培养学生科学思维”作为本学年我组的持续性教研主题,并在后续活动中继续分享成果,交流心得。

本次教研活动内容充实,研讨热烈,有效促进了我组教师的专业成长。我组将继续聚焦教学真问题,开展扎实有效的教研活动,全面提升物理教学质量。

图文:刘会

核稿:戴志强

初审:张黎虹

复审:李朦

终审:高旭