“哇!”惊呼声瞬间回荡在高二20班教室。18世纪的莱顿瓶在学生手中噼啪放电,58双眼睛齐刷刷亮了起来!9月15日上午第四节课,酉阳二中“党员示范课”物理专场准时上演。没有开场白,没有PPT封面,只有电流窜过手中酥麻感与满堂惊呼——黄亮老师直接用一道看不见的“闪电”,把电容器的前世今生劈进了学生心坎里!

一、历史“放电”:从玻璃瓶到黑科技

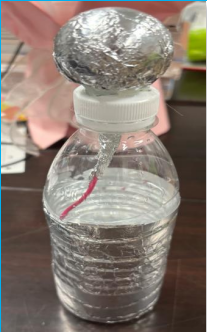

“这是世界上第一个‘充电宝’。”黄老师举起莱顿瓶,导线、锡箔、塑料瓶和乒乓球,四件“土味”材料在投影下纤毫毕现。他让学生触摸外壁金属箔——无电;再用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锡箔纸包裹的乒乓球,随后用一只手接触锡箔纸包裹的乒乓球——仍无电;可当学生左手握瓶、右手握住锡箔纸包裹的乒乓球时,一股酥麻感传片全身,同学惊叫起来。

“电去哪了?又被谁藏起来了?”问题抛出,历史与现实同框:1746年,荷兰莱顿大学教授Musschenbroek为储存电而发明的瓶子,今日化身手机里的超级电容、新能源车的制动回收系统。黄老师用3分钟完成情境铺设,却把“储存电荷”的核心概念烙进学生认知。

二、概念落地

电流散去,黄老师转入讲授。

第一步,定义:电容器是“储存电荷与电能的装置”,类比“水囊”。

通过演示实验知道电容器是储存电荷的装置,它是如何“装进”和“倒出”电荷的呢?也就涉及电容器的充放电。随后详细的讲解了电容器的充放电过程,以及充放电的特点:与电源正极相接充电后带上正电,叫做正极板;充电之后两极板带上等量异种电荷;两板之间形成匀强电场;将其他形式能量转化为电场能;充电时间极短。并且给出了充电过程电压、电流变化特点。

第二步,定量计算C=Q/U,说明各物理量含义;电荷Q(库仑)、电压U(伏特)、电容C(法拉),并强调了比值定义的方法。

第三步,决定因素:平行板电容器的“三板斧”

黄老师用讲授+板画的方式,将平行板模型“拆”成三条:

1. 正对面积S↑→C↑

2. 极板距离d↓→C↑

3. 介电常数ε↑→C↑

他在黑板右侧写下决定式C=εS/4πkd,并用“三明治”比喻:“ε是夹心酱,S是面包片大小,d是两片面包厚度。”

形象语言让抽象公式即刻落地。

三、评课反响:讲授法也能“燃”

课后,高2027届物理组全体十余名教师在教研活动室集中开展评课研讨活动。与会教师围绕黄亮老师的示范课展开热烈交流,一致认为:“黄老师巧妙运用讲授法营造出独特的教学亮点,特别是通过精心设计的实验引入环节,让学生在亲身体验‘电流’的酥麻触感中,自然而然地将电容器这一抽象概念具象化、生活化。”白志帅老师在发言中感慨道:“讲授绝非传统意义上的填鸭式教学,而应是基于学情的精准阐释与巧妙设喻的有机结合,黄老师的这堂课无疑为我们提供了极具价值的教学范例。”

田沿阳老师与姚峰老师在交流中共同指出:“黄老师课堂上的实验环节带来的直观震撼效果,是单纯的语言表述无法比拟的。”他们进一步建议,若能在演示实验结束后,趁热打铁针对实验装置的构造原理进行更为深入的剖析,充分利用“莱顿瓶”这一核心教具的历史与现实意义引出电容器的科学定义,将使教学逻辑更为严谨、知识衔接更为自然。同时,两位老师还鼓励后续参与授课的教师对实验方案进行细节优化,例如将实验中使用的自来水替换为浓度适宜的盐水,以增强溶液导电性,使放电现象更为明显,从而进一步提升学生的感官体验。”

本次党员示范课不仅为物理组教师提供了宝贵的教学借鉴,全体参与成员均表示获益良多。针对课堂教学中出现的若干疑问,如抽象概念的具象化方法、实验装置的改进策略等,老师们通过分组讨论、集中评议的集体教研形式,各抒己见、深入探讨,最终形成了多项切实可行的教学改进方案,有效提升了团队解决实际教学问题的整体效率。

图文:田沿阳

核稿:戴志强

初审:张黎虹

复审:李朦

终审:高旭