作文教学是高中语文教育体系中的核心环节,它不仅是学生语言表达能力与逻辑思维能力的综合体现,更是其人文素养与价值观念的重要呈现。为系统提升学生的写作水平,突破写作难点,高三语文组于2025年9月8日在奋飞楼西302聆听方顺贵老师围绕作文教学的“问题意识和对话意识”课堂活动。本简报旨在对本次作文教学的阶段性目标、核心方法及成果进行梳理与汇报,以期明确方向,汇聚智慧,共同探寻提升学生写作素养的有效路径。

一、方法回顾,梳理路径

课程伊始,方师并未直接呈现材料,而是以“问题意识和对话意识是什么?”这一问题切入,成功激发学生回顾旧知。学生们通过回忆,逐步梳理出审题的关键步骤:首先圈画材料中的关键词,明确核心话题;继而通过勾画关键语句,确立立意角度。

这一过程并非简单的知识灌输,而是师生在问答中共同建构认知框架,体现了建构主义理论中“以学生为中心”的教学理念,有效激活并整合了学生的已有经验。

二、 实战应用,回归材料

在方法论得以清晰回顾后,教师随即出示本次考试作文材料,要求学生“即学即用”,以独立思考的形式将上述步骤付诸实践。学生能找到材料话题是“美”,但是勾画词句明确角度这一步容易找不全,于是方老师通过逐步引导的方式,师生共同得出:用心感受和发现美属于方法角度,人的一切都是美的属于表现,美具有普遍性等。

三、聚焦问题,层层深入

方教师特别强调写作要有动力,那就需要有“问题意识”和“对话意识”,同时引用《优雅的辩论》中的观点“对话是优雅的说理方式”来让学生理解“对话意识”的重要性。随后聚焦问题:如何将对话意识转换成写作资源?学生通过模拟对方声音,如何处理这些声音得出语言支架:不是……而是……;虽然……但是……等等。

教师提供的语言支架(如“不是……而是……”),精准实用,为学生从“想到”到“写好”搭建了台阶,降低了写作焦虑,增强了写作信心,是过程化写作教学的一次成功实践。

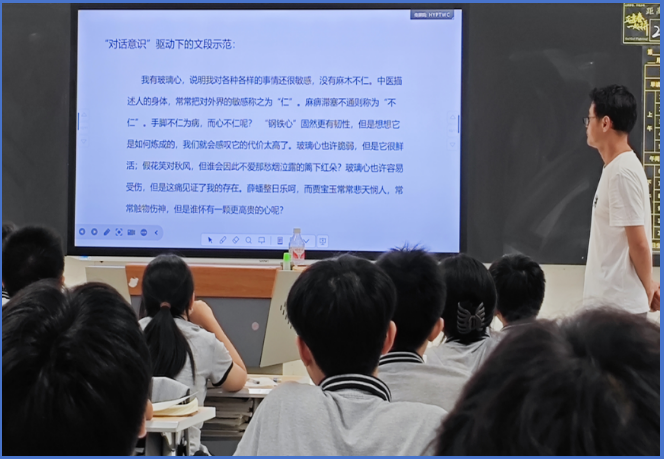

四、教师“下水”,示范引领

本节课的一个突出亮点是方老师亲自撰写了“下水作文”,并在课堂上与学生共同分析。方老师主动构建辩驳场域。围绕“玻璃心”这一普遍被污名化的概念展示了其写作的文段,将“玻璃心”转化为一个值得探讨的真问题:“玻璃心是否只是一种缺陷?”这种切入方式直接呼应了课堂所强调的“问题意识”,即写作者需具备发现、界定并提出有价值问题的能力。教师通过示范表明:审题立意的高下,首先在于能否从现象中提炼出具有思辨张力的核心问题。整个过程清晰地展现了与潜在反对观点进行多层对话的结构:首先承认“玻璃心”易受伤的普遍认知(“诚然……”),以示理解对方立场。然后进行质疑与重构——运用“中医‘仁’的概念”作为新论据,对“脆弱=缺点”的固有认知进行哲学与文化层面的驳斥,实现了认知升级。最后对比与升华——通过“钢铁心”与“玻璃心”、“假花”与“真花”、“薛蟠”与“宝玉”的多组对比,在比较中确立“敏感”的独特价值,将对话推向深入。

教师写下水作文,带学生分析下水文这一做法极大地降低了学生对“思辨”的畏惧感,使其明白深刻的论述源于有章可循的思维方法,而非天赋灵感。教师的“下水”是作文教学中最有效的示范,不仅能教学生“怎么写”,更能教会他们“怎么想”,真正实现了“授之以渔”。

五、析透材料,探得精髓

在“对话意识”的推动下,方老师通过自己写的示范段落引导学生深入解析“美无处不在”这一命题。在激烈的思维碰撞中,学生逐步从材料的表层语义推进至深层涵义,最终实现通过关键提问完成真正的“对话建构”。

方老师的课堂设计环环相扣,从理论回顾到实践应用,最终回归到方法论提炼,使学生不仅“知其然”,更“知其所以然”,有效提升了写作的规范性与思维深度。整堂课真正以学生的问题为起点,通过有效的师生对话,循循善诱,让学生的思维过程得以呈现和锤炼。尤其是在“模拟对方声音”环节,有效训练了学生的批判性思维与辩证说理能力,将思维训练落到了实处。

方老师的课堂准确把握了新课标对“思辨性阅读与表达”任务群的要求,将“问题意识”与“对话意识”作为核心支柱,贯穿教学始终。课堂设计层层递进,从方法回顾到实战应用,再到思维升华,符合学生的认知规律,体现了教师对作文教学体系的深刻理解。

本节课为高三作文教学提供了极具价值的范式。教研组可进一步系统梳理“两大意识”在不同类型作文中的运用策略,形成可迁移、可深化的教学模式,让更多学生从中受益。

图/文:徐晓敏 胡萌

核稿:张黎虹 戴志强

审稿:高旭