为了充分发挥名师示范引领和辐射带动作用,切实加强我校语文教师培训工作,创新教育思想和方法,为广大教师的专业成长注入一剂强心剂,11月4日,重庆一中支教教师方顺贵老师为我们做了主题为《中国古典诗歌教学底层逻辑刍议》的专题讲座。讲座由语文学科委员会主任郑清玉老师主持,我校全体语文教师参加。

讲座分为“文体形式”“何为古典”“教学举例”“试题管窥”四个部分,方老师表示这是他在诗歌教学过程中的一些思考和心得,分享出来,与大家共勉。

方老师首先指出,在诗歌教学中,教什么比怎么教更重要,我们要确定每堂课的教学内容。老师一定要警惕只是简单机械地告诉学生这是什么修辞,在此处有什么作用,要带学生学会如何读懂诗歌,让学生通过几年的学习,能够对古典诗歌有更深层次的认知。

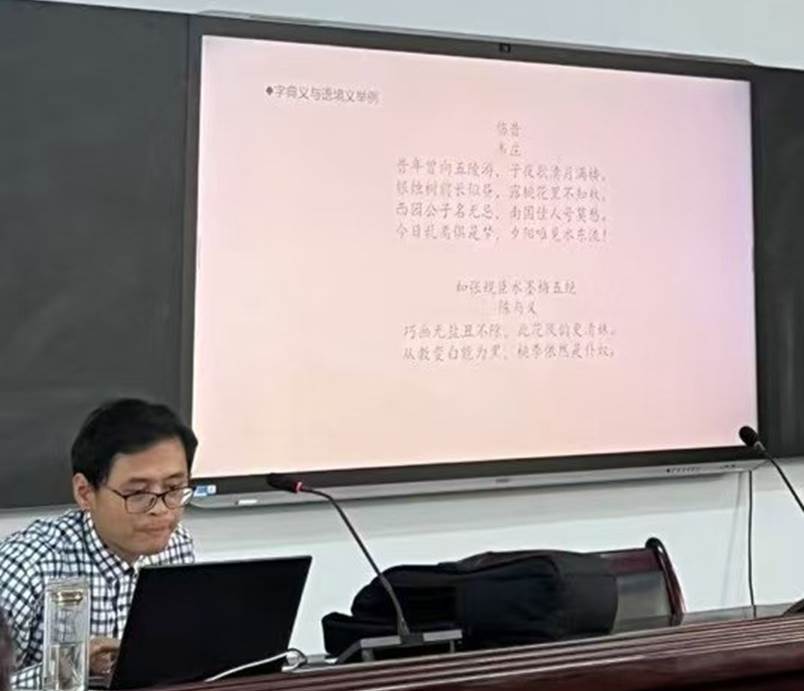

接着方老师用了三个词来总结古典诗歌的文体形式,即语序、省略、字典义。对于由语序和省略引起的诗歌失序问题,方老师指出,如同打蛇要打七寸一样,读诗歌只有抓住其中的关键词——动词不断追问,才能对原诗进行重组,准确理解诗意,因为其他词语意思的表达都要依附于这个动词,如“麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中”的“冲”字。但有时也会有翻译通顺也不理解的诗句,这时候就得考虑此处是否涉及到词语的字典义和语境义了,如对“地阔峨眉晚,天高岘首春”“巧画无盐丑不除,此花风韵更清姝。从教变白能为黑,桃李依然是仆奴”等诗歌的理解。

方老师始终坚持把诗歌中的古典精神传递给学生,他指出,诗人之感情与读者并无大殊,只是他们在处理与世界关系时有独特的意识。日常生活中我们是以自我为中心的,万物都是工具性的。而诗人有一种“物观”,如“几处早莺争暖树”中的“暖”就体现出诗人的物我关系,即从早莺的角度来观照世界。古人还喜欢把日常生活放在宏大的时间和空间里来看,在他们眼中,大的空间有一种独特的审美意义。如“古道西风瘦马”中的“古”就把时间扩展开来,不仅揭示了自我生命的漂泊,更有一种从古至今的悲悯之感。

方老师从诗歌谈到美学、谈到哲学,虽旁征博引却深入浅出,丝毫不让人觉得佶屈聱牙。整个讲座有理念引领,也有方法指导,有理论阐释,又有实例展示,干货满满,让人忍不住去反观自己的教学,老师们纷纷表示获益匪浅!

图/文:李 聃